※携帯・PHSからもご利用になれます

- 受付時間

- 【平日】9:30~20:00

2021-05-25 14:30:00

新たな可能性も示唆2015年8月17日、理化学研究所の小林俊秀主任研究員、上田善文客員研究員らの研究グループは、ジアシルグリセロール蛍光プローブを使って細胞内膜外層のジアシルグリセロールの動態をリアルタイムで観察することに成功したと発表。 今回の研究によ…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

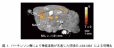

パーキンソン病の重篤度を可視化2015年8月17日、東北大学の小山内実准教授、菊田里美、徳島大学の笠原二郎准教授らの研究チームは、MRIを用いてパーキンソン病の重篤度を可視化することに成功したと発表。 同研究チームはパーキンソン病モデルマウスを用いた実験で…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

インフレクトラが初めて商品登録へ8月19日、メルボルンにて、最初のモノクローナル抗体バイオシミラー療法である、インフレクトラがオーストラリアにて商品登録されたと発表された。この登録は連邦政府にとって、医薬品給付制度(PBS)における最も高額な医薬のうちの…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

細胞レベルで再現成功2015年8月21日、京都大学の庄子栄美iPS細胞研究所特定研究員、櫻井英俊講師らの研究チームは、デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の細胞から作製したiPS細胞を筋肉細胞に分化させることで、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの初期病態を細胞レベル…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

共同研究の成果2015年8月28日、理化学研究所の上口裕之チームリーダー、平林義雄チームリーダー、東北大学の青木淳賢教授、東京大学の太田邦史教授らの共同研究チームは神経突起の分別を担い、その行き先まで制御する脂質「リゾホスファチジルグルコシド」を発見したこ…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

研究成果2015年9月1日、理化学研究所の吉田圭介特別研究員、石井俊輔上席研究員らの共同研究グループは、生まれながらに備わっておりマクロファージなどが関与する自然免疫には記憶が存在し、その記憶メカニズムは病原体感染によるエピゲノム変化の持続によるものとい…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

髄鞘再生促進システム解明2015年9月3日、基礎生物学研究所の野田昌晴教授率いる研究チームは、髄鞘再生を促すシステムを解明したことを発表。 今回の研究成果は、アメリカの神経科学会誌「The Journal of Neuroscience」に掲載された。 多発性硬化症神経細胞から…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

研究成果2015年9月4日、東京大学医学部附属病院の山末英典准教授率いる研究チームは自閉スペクトクラム症患者にオキシトシン経鼻剤を連日投与することで中核症状が改善することを発見したと発表。さらには、この中核症状の改善には脳機能の改善が伴うことまで確認した…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

トモセラピーシステムの実践研修の場として株式会社日立製作所と日本アキュレイ株式会社は、9月2日、放射線治療システム「トモセラピーシステム」の事業拡大をめざし、株式会社日立メディコの柏事業場内に「日立高精度放射線治療研修センター」を開設したと発表。 …

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

共同研究の成果慶應義塾大学の南嶋洋司特任講師、壽原朋宏医師、菱木貴子専任講師、東京歯科大学の笠原正貴教授らの研究チームは血中乳酸値が上昇する際にプロリン水酸化酵素PHD2(以下、PHD2)を不活性化させることで肝細胞がより多くの乳酸を血中から取り込み、血中乳…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

マウスを用いた実験で解明2015年9月10日、慶應義塾大学の仲嶋一範教授率いる研究チームはマウスを用いた実験によって、胎児期の脳が形成される時に神経細胞の移動が障がいされ本来配置されるべきでない場所に配置されると、生まれてからも障がい部位から脳領域へ影響を…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」の一環2015年9月15日、理化学研究所の山森哲雄チームリーダー、定金理研究員、生理学研究所の伊佐正教授らの共同研究チームは、2光子顕微鏡を用いて生きたマーモセットの大脳皮質におけるスパインの細微…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

アストロサイトの数が増える原因を解明2015年9月16日、東京大学の倉林伸博助教、眞田佳門准教授らの研究チームはダウン症脳においてなぜアストロサイトの数が多くなるのか原因がわかったと発表。 これまでの研究で、ダウン症患者の脳では神経細胞の数が少なくアスト…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

糖脂質の蓄積が関与2015年9月16日、国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センターの永井義隆室長、鈴木マリ研究員らの研究チームは、糖脂質の蓄積によってパーキンソン病およびレビー小体型認知症の発症に関与するアルファシヌクレインタンパク質の異常構造化が発…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

タイムラプス動画に撮影2015年9月18日、京都大学の船山典子准教授が率いる研究チームは基礎生物学研究所の藤森俊彦教授、名古屋工業大学の松本健郎教授と共同研究を行い、生きたカイメンの中で骨片骨格形成過程をタイムラプス動画撮影することに成功したと発表。 こ…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

東北大内の共同研究2015年9月15日、東北大学の伊藤大亮助教、清元秀泰教授らの研究チームは伊藤修准教授、上月正博教授らの研究チームと共同で、長期的な有酸素運動が糖尿病性腎症を改善することを科学的に証明し、なぜ改善されるのかそのメカニズムまで明らかにしたと…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

種を超えた共通の老化原理が存在2015年9月24日、東京大学の小幡史明特任助教(研究当時)、三浦正幸教授らの研究チームはショウジョウバエを用いた研究によって、寿命延長の決定要因はSアデノシルメチオニンの代謝であることを発見したと発表。 これまでの研究によっ…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

別種の神経細胞に変化2016年2月23日、慶應義塾大学の大石康二講師、仲嶋一範教授らの研究チームはマウスを用いた実験で、子宮内胎児における大脳皮質の神経細胞を本来とは異なる位置に配置すると、本来とは異なる性質の神経細胞に変化することを発見したと発表。 今…

続きを見る

2021-05-25 14:30:00

世界初となる発見2016年2月9日、筑波大学の渋谷彰教授、小田ちぐさ助教らの研究チームは粘膜の死細胞が免疫細胞を刺激しアトピー性皮膚炎や腸炎、喘息の発作を促すことを発見したと発表。 この研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構における研究開発の一環と…

続きを見る※携帯・PHSからもご利用になれます

検査技師人材バンクは、臨床検査技師の方のお仕事探しや就職・転職を無料でサポート致します。

掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信を禁じます。